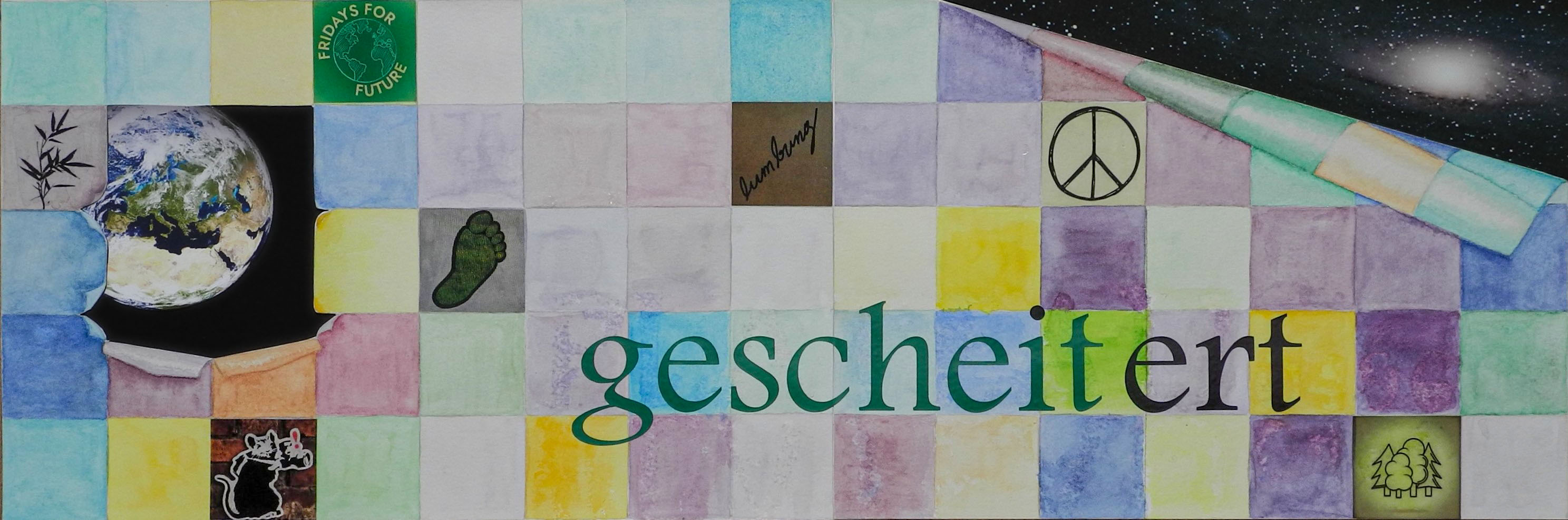

Ich bin einer der klügsten Menschen, die ich kenne – und doch so häufig gescheitert. Auf ganzer Linie: in Kinderschuhen, auf Spielplätzen, auf Schulhöfen, in Gemeinschaften und Beziehungen, an Möglichkeiten und Erwartungen. Irgendwann fing ich an, mich im Scheitern einzurichten. Was mir widerfuhr, erklärte ich mit Zufall und Notwendigkeit. Bis ich 2022 im Wort gescheitert das Wort gescheit entdeckte.

Was für ein Desaster!

Das Partizip gescheitert geht auf das althochdeutsche scheiden zurück, das bis heute spalten und trennen bedeutet. Das Substantiv Scheit, im Plural Scheite oder Gescheit, benennt gespaltenes Holz. Das Wort zerscheitern mit der Bedeutung von in Stücke gehen kam im 17. Jahrhundert in die Sprache. Schiffe zerscheiterten, wenn sie an Klippen zerschellten. Hingegen rettete sich das mittelhochdeutsche schīden, bevor es wieder aus dem Sprachgebrauch verschwand, in das Wort gescheit mit der Bedeutung von unterscheiden (können), von deuten und von Entscheidungen treffen.

Für den französischen Philosophen Gilles Deleuze entstehen Ideen an dem Punkt, an dem Wissen in Nichtwissen übergeht, dort, wo ich keine Gewissheit mehr habe. Will ich sie erlangen, sollte ich mich zuerst der Begriffe vergewissern, die ich verwende. „Hast du weder den Begriff noch die Idee, bleibst du dumm und das war’s“, sagt Deleuze. Dumm ist, scheitern und gescheit als Antonyme anzusehen.

Der deutsch-österreichische Künstler Anselm Kiefer sagt: „Das Sein ist ein absoluter Bestandteil des Nichts. Oder man kann auch sagen, das Nichts ist Bestandteil des Seins. Da gibt es immer eine Gleichzeitigkeit, keine Chronologie. Das ist aber tröstlich, denn wenn man was anfängt, was Großes vorhat, weiß man gleich, dass das Scheitern schon darin enthalten ist.“

Was für eine Chance!

Dummerweise schlussfolgern wir aus Helligkeit und Finsternis, Hitze und Kälte, Klein und Groß, Fülle und Leere eine bipolare Welt, um sie anschließend auch noch in gut und böse, richtig und falsch, stark und schwach, arm und reich zu verschubladen. Die Idee, wir könnten mit dem großen Ganzen klarkommen, wenn wir es als eine schlichte Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung ansehen, ist ebenfalls nicht sehr aussichtsreich.

Gescheiter wäre, die Masse in der dunklen Knochenhöhle, auf die wir uns so viel einbilden, mit Begriffen wie Wechselwirkung und Diversität‚ Vertrauen und Verantwortung zu versorgen.

Damit wächst die Chance, gescheit zu scheitern. Ich muss dann nämlich nicht mehr haben wollen, was ich kriegen kann, kein Ressourcen erschöpfendes Wachstum generieren, nicht ständig besser werden, um gut zu sein, nicht ständig siegen und besiegen und Rekorde erbrechen. Ich muss dann nicht mehr alles Mögliche tun und kann endlich anfangen, vieles bleiben zu lassen.

Welche Erleichterung!

Was dabei herauskommt, wird sich zeigen. Für ein Guiness-Buch der Rekorde wird es wohl nicht reichen. Das braucht es dann auch gar nicht mehr. Nicht für mich. Mit einer Sorge weniger.